𝐐𝐔𝐈 𝐀 𝐓𝐔𝐄́ 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐕𝐀 ? A LIRE SUR FAITS DIVERS A SETE

"Octobre 1885"

𝐐𝐔𝐈 𝐀 𝐓𝐔𝐄́ 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐕𝐀 ? A LIRE SUR FAITS DIVERS A SETE

"Octobre 1885"

La situation de Sète lors de la célébration du tricentenaire appartient à l'Histoire. La brochure publiée à cette occasion, lorsqu'on la feuillette, nous plonge dans une époque aux données disparues ou contestées. Et certaines prévisions à long terme qui paraissaient favorables au port ne se sont jamais réalisées.

-----------------------------------------------------

Certains, comme le professeur Galtier lui-même qui supervisa la publication de la brochure, définissaient Sète comme port de "moyenne importance", en expansion continue de 1938 à 1954. Alors que Gilles Salvat, attaché culturel à la mairie, parle d'une crise structurelle ouverte depuis la fin des années trente en relation avec le "mal développement" du Languedoc. Peut-on parler, sur le long terme, de "l'échec" de Sète ? Comme tous les ports français, souligne G. Galtier, Sète est un port importateur : les entrées représentent 78 % du trafic en 1964. C'est le même ordre de valeur que Marseille et Le Havre. Signe des temps, les hydrocarbures (pétroles bruts destinés principalement à la raffinerie Mobil Oil de Frontignan) en représentent près de 70 %.

Destinés au complexe chimique de Balaruc, les phosphates (10 %), les soufres et pyrites (1,3%), les minerais (1,1%), le charbon (0,87%) sont les autres produits importés. Hydrocarbures, engrais et produits chimiques sont les principaux articles d'exportation. Les produits de l'agriculture de la région, eux, représentent 74 195 tonnes, dont 3,8 % de vins et alcools. Sète exporte dans les ports méditerranéens pour les engrais chimiques, en Europe du nord (Grande-Bretagne, Irlande, Danemark) et en ancienne AOF pour les ciments et produits chimiques.

-------------------------------

Le port alimente le seul complexe industriel du Languedoc et le Bassin parisien, l'Alsace en produits alimentaires. Mais, depuis la fin de la guerre d'Algérie, le trafic global baisse. Aussi, le professeur Galtier s'essaye à la prédiction : "L'avenir du port de Sète peut être brillant". Comment ? Eh bien, l'industrie du complexe sétois se développera. Le VIè Plan (autre marqueur de l'époque, la planification incitative) ne prévoit-il pas l'installation d'une centrale EDF au fioul ? Et puis, il faut alimenter la marché régional et l'usine Mobil Oil de Frontignan se développera. Le comblement de l'étang des Eaux blanches permettrait la création de Hauts fourneaux, alimentés par le coke allemand, le minerai de fer de Mauritanie, du Gabon…

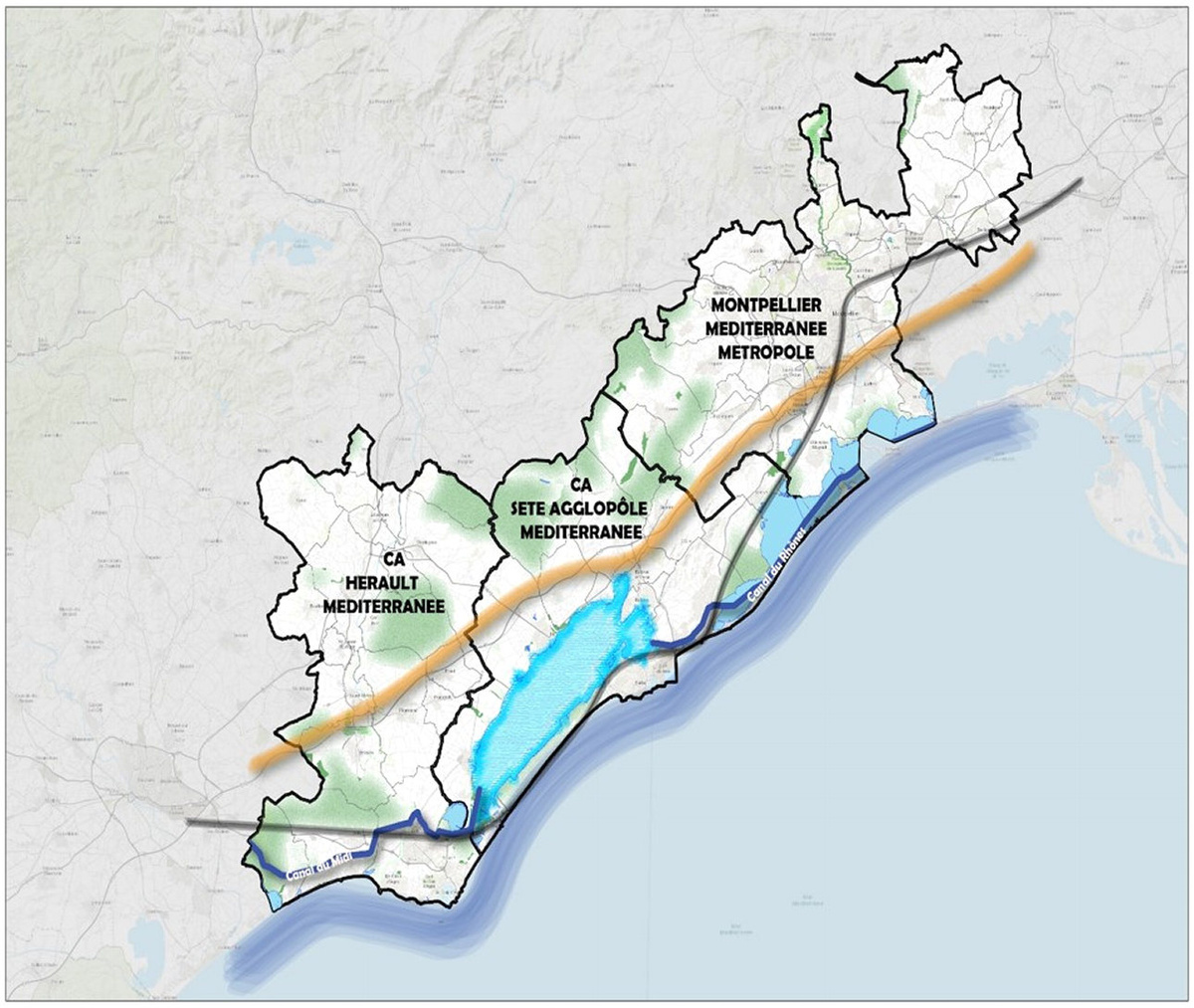

A regarder bien loin, la vue du professeur Galtier se trouble. Mais il est un point où il rejoint des censeurs plus sévères de l'activité portuaire : "Il faut exploiter la situation de Sète à 80 km du Rhône devenu presque complètement navigable. Il faut joindre la voie rhodanienne par un canal à grand gabarit." Et comme au long du canal d'Alsace : "Sur le cours de ce canal s'installeraient de nombreuses usines qu'il ravitaillerait en matières première et dont il évacuerait la production". Car, au delà du Rhône, c'est le Rhin qu'il faut rejoindre. Sète serait alors connectée au cœur de l'Europe industrielle.

La liaison Rhin-Rhône a fait reculer bien des gouvernements. Mais aujourd'hui, Sète est reliée à des lieux distants de 600 km du Languedoc. Sète n'atteint pas le Rhin, mais le canal était nécessaire.

A l'occasion du tricentenaire de la ville parut une brochure exposant les activités de Sète et leur passé. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'agglomération était à un tournant de son histoire. Ses activités traditionnelles sont en difficulté et la cité semble pouvoir devenir le centre d'un complexe industriel.

Par Hervé Le Blanche

Le maire de l'époque, Pierre Arraut, préfaça l'ouvrage dirigé par Gaston Galtier, professeur de Géographie à la faculté des Lettres et président de la Société languedocienne de Géographie. Il fit le point des activités du port dans un article et indiqua les perspectives d'avenir. Avec un trafic global de 4 048 252 tonnes, il est le 7è port français après Marseille, Le Havre, Dunkerque, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux. 78 % du tonnage passant par Sète sont des importations alimentant les industries du bassin de Thau. Mais, de 1962 à 1964, le trafic du port a baissé de 30 % et le commerce du vin qui fit tant pour l'expansion de Sète est menacé. Après la guerre d'Algérie, les envois de vin baissent. Et Sète est concurrencé par Rouen pour alimenter la région parisienne.

Illustration

"D'Alger à Paris, par Sète, il y a 1 500 km, par Rouen 3 000, mais le fret maritime est très bon marché" soulignait le professeur Galtier. Réagissant, les dirigeants du port de Sète ont obtenu de la SNCF la création de "trains complets" pour le vin, c'est à dire la constitution de trains entièrement chargés d'un seul produit. Et chaque jour, un train complet quitte Sète à destination des marchés du Nord. Le tarif du transport a baissé et l'écart avec Rouen s'est réduit.

Mais le chargement en wagon-foudre porta un coup mortel à la tonnellerie. En 1964, elle ne comptait plus que deux ateliers à Sète et encore 10 à Frontignan. Les bateaux citernes et les wagons foudres ruinèrent la tonnellerie sétoise. Et, concluait le professeur Galtier, "le trafic du vin est devenu une activité silencieuse et quasi invisible". Les vins importés à Sète servent au coupage avec les vins français. Chais et cuveries ont une capacité de 1 293 hl, répartis en quelques entrepôts, dont ceux de la Chambre de Commerce, de la Société sétoise de transbordement, les établissements Cordier… Ces noms ne sont guère connus du grand public. D'autres peuvent évoquer des souvenirs chez ceux qui avaient vingt ans au début des années soixante : la distillerie Capestan Métral sise au Souras-bas, la Société Saint-Raphaël Quinquina rue Paul Bousquet et quai de Bosc, ou le nom de la Compagnie générale Cinzano-Byrrh installée quai Vauban, de même que Noilly-Prat Compagnie et ses 27 salariés quai de Bosc. Résidences ou super marchés ont remplacé les entrepôts de demi muids où s'élaboraient les apéritifs à base de vin ou de mistelle (moût de raisin dont la fermentation est arrêtée par ajout d'alcool). Et puis Sète exporte le très prisé muscat de Frontignan.

Vins et alcools représentent 3,8 % des exportations et l'évolution du marché n'est pas favorable. Le trafic du vin ne peut que décliner. Les perspectives industrielles enflamment les espoirs. N'y a-t-il pas à Sète d'autres ressources ?

La République aux républicains, 1870-1878.

Dès avant la guerre de 1870 et la chute du Second Empire, se développent à Sète des courants révolutionnaires et anarchisants. La proclamation de la République et l'administration de Noël Guignon ne permirent pas à ceux-ci de s'exprimer. Il fallut un combat long et difficile contre les forces conservatrices pour que le nouveau régime trouve son assise.

Le plébiscite de 1870 destiné à approuver l'évolution de Second Empire l'avait été dans le département, mais à Sète, le "oui" n'avait recueillique 1565 voix contre 4000 "non". Important, le courant républicain comporte une aile gauche particulièrement active. André Bastelica, un des leaders marseillais de l'Association internationale des Travailleurs a créé à Sète des sociétés clandestines d'ouvriers tonneliers aux convictions affirmées. Arborant parfois l'églantine rouge, ils sont accusés "d'entretenir une grande agitation au sein de la population". Et le 19 juillet 1870 quand est déclarée la guerre avec la Prusse, les Républicains les plus avancés de Sète font connaître leur désaccord, en particulier le 2 juillet lors d'un concert sur le canal (Histoire de Sète, Privat 1985). Après les défaites et la captivité de l'Empereur, la République est proclamée à Paris le 4 septembre 1870. A Sète, le 5, les manifestants installent une commission municipale à l'Hôtel de ville avec, comme maire, Noël Guignon, un tailleur de pierres radical. Sous son égide, la ville participe à l'effort de guerre. Elle adhère à la Ligue du Midi, fédération régionaliste et révolutionnaire, animée d'un esprit de guerre à outrance. Elle sera dissoute comme entreprise séparatiste en octobre 1870.

La proclamation de la Commune de Paris, le 18 mars 1871, est accueillie avec enthousiasme. Mais ce soutien ne débouche que sur une tentative de conciliation entre Paris et Versailles. Guignon, malgré des ré-élections triomphales, doit céder aux pressions conservatrices. Et à Paris, l'Assemblée, soucieuse de faire durer un "ordre moral" préparant une restauration, confie le pouvoir exécutif pour 7 ans au maréchal de Mac-Mahon. Cela a le mérite de gagner du temps au moment où échoue la conciliation entre les prétendants au trône et où le descendant des Bourbons refuse le drapeau tricolore. La République est admise depuis 1875 (amendement Wallon), les lois constitutionnelles organisent les pouvoirs publics, mais la "République des ducs" reste lourde d'ambiguïtés.

Face aux tenants de "l'ordre moral", assimilé à l'ordre social, les républicains remportent des élections partielles dont certaines ont un écho national. La crise va éclater après les élections de 1876 quand, à propos du pouvoir temporel des papes, Mac-Mahon retire sa confiance à Jules Simon, et forme le gouvernement De Broglie. Il faut procéder, après cette crise dite du 16 mai, à de nouvelles élections. Les républicains reviennent plus nombreux, malgré des pressions gouvernementales.

Et la République s'implante dans le pays. C'est tout l'Hérault qui vote républicain. Et c'est un républicain – Jules Grévy – qui remplace Mac-Mahon à la présidence de la République, le 30 janvier 1879. Après près de 6 ans de luttes (1872-1878), la République était aux mains des républicains.

Hervé Le Blanche

La République nous appelle !

PAR HERVE LE BLANCHE

De 1852 à 1870, une majorité de Sétois resta irréconciliable par rapport au Second Empire. L'évolution du régime sur le plan politique et sur le plan social ne rapprocha pas les Sétois de l'Empire. Grèves, manifestations d'opposition politique se succèdent, jusqu'à la proclamation de la République, à Sète.

Au milieu du XIXè siècle, l'agglomération sétoise est un organisme vivant. Sociétés artistiques, musicales (Harmonie et Orphéon), Alcazar et théâtres animent la vie de la cité. En dehors des cérémonies officielles célébrant les victoires impériales, huit grandes fêtes annuelles marquent le calendrier, profanes ou religieuses. Du "Grand 19" (septembre) de Notre Dame de la Salette au lundi des tonneliers et le dimanche de la Saint Louis (fin août), entre autres réjouissances. Avec cela , joutes et bains de mer participent de la "civilisation sétoise".

Et si le sort de la classe ouvrière reste dur, les "sociétés de secours mutuel fleurissent sous le Second Empire" (J.J. Vidal, Histoire de Sète, Privat 1988). Elles doivent rester "apolitiques", sinon elles sont dissoutes. En fait, elles ne doivent ni appeler à la grève, ni la soutenir. Pour le pouvoir, elles doivent rester caritatives. On remarque la Société de bienfaisance dirigée par 4 religieuses de Saint Vincent de Paul, la Société des charpentiers (de marine), celles des vignerons, des marins, des calfats. En 1864, prend corps la Société Sainte Eugénie, à l'initiative du conseil municipal, bénéficiant d'une subvention gouvernementale. Ce fait caractérise bien le visage social du régime, marqué par le loi du 25 mai 1864 qui fait que la grève n'est plus un délit.

Parallèlement, l'Empire entame son évolution libérale.

Sète, ville ouvrière avec 5 600 "prolétaires et domestiques" pour une population active de 8 500 personnes, va-t-elle se laisser séduire par les grâces impériales ? Selon certains (F. Caron, La France des patriotes, Histoire de France, Fayard, T3), Napoléon III, en visionnaire, aurait posé les bases de la démocratie politique et sociale. A Sète, en 1866, sa politique extérieure "inquiète toute l'opinion". La police note que la Saint Napoléon est mal fêtée. Dès 1868, tout un bouillonnement démocratique inspire manifestations et violences pouvant aller jusqu'à l'émeute. Les grèves dures se multiplient même chez les tonneliers. Ceux-ci sont importants en nombre.

Ouvriers libres travaillant chez eux à façon ou ouvriers des grands ateliers, ils sont plus d'un millier. Le transport des vins et alcools se fait à futaille perdue et tout mouvement social prend de l'importance. Aux élections de 1869, contre le candidat officiel (Coste-Fleuret) se présente une étoile montante du parti républicain (et par ailleurs philosophe spiritualiste) Jules Simon. Il triomphe sur la scène du théâtre de Sète, plein à craquer. Il ne remporte pas la circonscription, mais réunit 4 033 voix à Sète pour 881 à Coste-Fleuret !

Et lorsque, voulant couronner l'édifice libéral, Napoléon III demande d'approuver par référendum ses réformes, Sète répond : non. Les Sétois avaient refusé la réconciliation avec l'Empire.

En ce jour de la Saint-Joseph, le patron des charpentiers, le chantier naval de la Plagette est baptisé en hommage à André Aversa et sa famille, liés historiquement à ce lieu. Depuis 2020, le chantier et la zone qui court jusqu’à la station de biologie marine ont été intégrés dans le domaine public et sont donc gérés par la Ville. « La transmission de notre histoire, de notre patrimoine maritime est une nécessité pour nous. Nous voulons que ce chantier naval bénéficie à l’ensemble des associations qui peuvent en avoir besoin ou qui œuvrent dans l’optique de cette transmission », précise François Commeinhes, maire de Sète.

Romain Ferrara, adjoint en charge notamment du patrimoine nautique, détaille : « nous avons engagé des travaux de rénovation de ce lieu historique avec un premier investissement de 120 000 euros dans la rénovation des bers. Nous faisons réaliser actuellement un audit du hangar et des locaux annexes ». A terme, ces travaux bénéficieront aux associations telles que : les Voiles latines, les Gréements languedociens, Escale à Sète, la Coordination des Joutes ou encore la Rame traditionnelle.

Un hommage à un homme aux doigts d’Or

André Aversa, né à Sète en 1928, a consacré sa vie à la construction navale. Descendant d’une grande famille sétoise, André Aversa était un charpentier aux mains d’or devenu modéliste de génie, l’un des derniers charpentiers de marine sétois.

André Aversa était à chacune de nos entrevues vif et passionné, toujours de bons conseils quand il s’agissait de sauvegarder notre patrimoine maritime, que cela soit pour l’organisation d’Escale à Sète ou pour la pérennité du chantier naval de la Plagette, où il souhaitait qu’une plaque en bois soit installée à l’entrée de celui-ci en hommage au travail de ses ancêtres. Les mots « Ancien chantier naval créé en 1902 par Luigi Aversa » portent également la mémoire d’André avec cette plaque installée ce 19 mars 2024.

Il y a quelques années, il avait écrit un livre dont le titre pourrait être son épitaphe : « André Aversa charpentier de marine. Un métier, un art, une vie ».

François Commeinhes, maire de Sète

La plaque réalisée par la menuiserie municipale :

L’ornement qui dénomme ce chantier naval a été entièrement réalisé par l’équipe de la menuiserie municipale de Sète : la sculpture du bois, la peinture, les lettrages. Cette magnifique pancarte de 0,7m de haut sur 2.25m de large sera installée sur un support avec des pattes d’accrochage. Le bois est du nord rouge, un bois très résineux, la résine protégeant contre les intempéries. Pour la petite histoire, c’est avec le même bois que la menuiserie fabrique les pavois des joutes.

Le parcours d’André Aversa

C’est au lendemain de la guerre qu’il rejoint le chantier familial à la Plagette, sur les bords de cet étang de Thau qu’il aimait tant en découvrant la vie sur le chantier dès ses 9 ans. A 13 ans, il construit seul son premier canot de 3,4 mètres avec un arrière à tableau. Après quatre décennies à dessiner et construire des centaines de nacelles, catalanes, bateaux-bœufs, chalutiers et pilotines, il prend sa retraite pour se consacrer à la création de maquettes.

Unique en France, sa collection a été classée en 2010 à l’inventaire des monuments historiques. Déroulant l’histoire de la construction navale à Sète, André Aversa fit don de ses maquettes à la Ville qui les expose dans la salle principale du Musée de la Mer. Collection enrichie par l’acquisition par la Ville de Sète de la maquette de la goélette « L’América ».

Le chantier naval :

Le chantier naval de la Plagette date de 1930, après être passé par le Souras et près de la gare. Le hangar de 18m², construit par André Aversa lui-même, a le charme de l’authentique. C’est un des plus vieux chantiers navals de Sète d’où est sorti notamment le Gyss, le second bateau de Georges Brassens, un bateau en bois de 6,5 mètres construit par André Aversa en 1955. Le chantier préparait des bateaux de pêche, des petits bateaux, des barques, des sapinous … André Aversa était reconnu comme un excellent charpentier de marine : il avait un style reconnaissable dans ses réalisations, disent les connaisseurs.

Quelques dates

Voici la présentation des Halles de Sète , un lieu central de la ville animé toute l'année.

Sète avant 1914 : les limites de l'expansion.

Alors que Paris célébrait les réalisations du nouveau siècle lors de l'exposition universelle de 1900, Sète restait à l'écart de l'aventure des temps nouveaux. Commandées par des intérêts lointains, ses activités industrielles restèrent de taille modeste (la chimie) ou échouèrent (la sidérurgie). Et l'activité de la ville-port restera stagnante.

Activité nouvelle, l'industrie chimique est en grande partie liée aux besoins de la viticulture. Pour lutter contre une des maladies de la vigne (l'oïdium), il faut pulvériser des produits soufrés. Et le port importe annuellement 15 à 30 000 tonnes de soufre d'abord de Sicile, puis de Louisiane (L. Dermigny, Esquisse de l'Histoire d'un port). Après la crise du phylloxéra, la reconstitution du vignoble fut soutenue par la production de raffineries à Frontignan, puis à Sète même (1890-1900). Simultanément (1872) sont fondées des usines d'engrais chimiques (superphosphates) à Balaruc par la Compagnie Saint-Gobain et la Compagnie bordelaise.

Et le port voit passer les phosphates d'Algérie et de Tunisie, le sulfate d'ammoniaque d'Angleterre et d'Allemagne, les nitrates du Chili en partie réexportés vers l'Afrique du nord, l'Espagne, l'Italie. Autre trafic prometteur, celui du pétrole, importé des Etats-Unis, puis de Russie. Il est raffiné d'abord à Balaruc (1884), puis à Frontignan par le Compagnie industrielle des pétroles (1904). L'importation de brut atteint 73 000 tonnes en 1913. Un bassin nouveau favorisera cette activité qui déclinera néanmoins après cette date (politique fiscale?).

Mais le développement des industries nouvelles à Sète restait limité. Si les usines chimiques de "La Bordelaise" et de Saint-Gobain ont pu grouper chacune 800 ouvriers, les autres réalisations de l'industrie chimique demeurent de taille modeste. Le professeur Louis Dermigny soulignait que les besoins en soufre variaient d'une année sur l'autre, que les pays importateurs s'équipaient à leur tour. Surtout, il mettait en avant le fait que l'économie sétoise est commandée à distance.

Pour lui, Sète n'est "qu'une pièce sur l'échiquier"… pour "des intérêts lointains qui songent uniquement à tirer parti de sa position"..."et peuvent le délaisser au moindre changement de conjoncture". L'échec de la sidérurgie à Balaruc illustre bien le propos. Après un premier échec de la Société des Hauts fourneaux de Balaruc, se déploie le grand projet Schneider. Pour pallier l'épuisement des mines voisines du Creusot, on veut faire venir par Sète des minerais d'Algérie, du charbon d'Angleterre et, en comblant une partie de l'étang des Eaux blanches, on installera usines et chantier naval. Le port se développerait et déjà certains voyaient une nouvelle ville s'installer grâce à la métallurgie.

Un haut fourneau fut inauguré en grande pompe par Mme Schneider elle-même en mai 1902...et s'éteignit en mars 1904. Une longue grève fut le prétexte à la fermeture, en fait liée à la stratégie tarifaire du Creusot. Sète n'a pas épousé son siècle.

HERVE LE BLANCHE

Le principal commerce commerce de Sète (l'importation de vins) entraînait une intense activité de tonnellerie qui commençait à être menacée au début du XXè siècle. Et si le sel fit la fortune d'exploitants et spéculateurs, l'industrie chimique n'ouvrit pas de réelles perspectives d'avenir.

Conséquence de l'accroissement du commerce du vin, "pendant trois quarts de siècle, Sète a été le plus grand centre de tonnellerie du monde" (L. Dermigny Esquisse de l'histoire d'un port). On a compté jusqu'à 80 entreprises en 1877 (50 en 1902) dont les dirigeants prenaient des commandes considérables qu'ils sous-traitaient à des ateliers auxquels ils fournissaient la matière première. Les foudres et cuves étaient construits en chêne de Bourgogne et du Jura, les fûts ordinaires en bois étrangers. Par Trieste venaient les bois de l'empire Austro-Hongrois (Carinthie, Carniole-province autrichienne, Croatie). Puis, les ressources s'épuisant, on se tourna vers la Russie du sud, prospectée par Jean Chevallier. De la région de Kazan, du Caucase les bois gagnaient Sète soit par Saint-Petersbourg, soit par la Volga et Novorossiisk. Six grandes tonnelleries mécaniques fonctionnent à Sète et l'on fournit en barriques l'Espagne, la Grèce, la Turquie et, bien sûr, l'Algérie. Mais dès les années 1900, apparaissent les wagons réservoirs métalliques qui sont utilisés dans le domaine ferroviaire. Après 1930, ce sera le tour des bateaux citernes d'être construits, "la tonnellerie sétoise aura vécu".

Activité annexe : Sète approvisionne en bois de construction tout le Midi, le Centre et la vallée du Rhône. Les bois de Suède, Finlande, Russie sont parfois transformés sur place. Mais c'est une ressource naturelle locale qui contribue au rayonnement économique de Sète : le sel. On en produit depuis 1779 à Sète, puis après 1800-1830, au Bagnas (entre Sète et Agde), à Frontignan, à Mèze. Au milieu du XIXè siècle, la compagnie Rigal concentre l'exploitation, rachetant même le site traditionnel de Peccais près d'Aigues-Mortes. Et le sel blanc de la Méditerranée (préféré à celui de l'Atlantique) est exporté vers la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, la Norvège, le Brésil (J. Sagnes, Histoire de Sète). Pour sa part, Louis Dermigny évoquait une activité surprenante : "le sel étendait ses débouchés auprès des morutiers de Saint-Malo, Saint-Servan ou Fécamp". Les morues salées des armements normands et bretons étaient revendues à Sète. "Et le retour des Terre-Neuvas donnait à la ville un aspect paimpolais". Séchées, les morues étaient exportées dans tout le Midi. Mais cette activité de séchage (située en particulier quai des Moulins) périclitera.

Elle faisait partie d'activités importantes mais, en quelque sorte, pré-industrielles. Sète aura moins de succès à développer la chimie et surtout la sidérurgie qui aurait pu être un fort levier de développement.

HERVE LE BLANCHE

Sète, port du vin.

Dans le dernier quart du XIXè siècle, le dynamisme de l'agglomération sétoise ralentit. Certes, sa population a augmenté de 15 % entre 1876 et 1911, mais entre 1891 et 1896 la population a régressé. Car la ville-port a connu un évènement majeur dans les années 1880 : elle est devenue importatrice de vin.

Les conséquences de la crise du phylloxéra ont fait de Sète le port du vin, évolution spectaculaire, mais débouchant sur d'importantes fragilités. Jean Sagnes (Histoire de Sète, Privat, 1987) souligne que "le phylloxéra détruit le vignoble et provoque la chute de production de vin français tandis que les besoins au niveau de la consommation demeurent". Sète ne peut plus exporter, mais a les moyens d'acheter du vin à l'étranger afin de le revendre sur le marché français. A partir de 1878, les "exportations se réduisent et les importations s'envolent". La baisse des exportations est due à des causes multiples.

La crise de production a renchéri le produit, de surcroît frappé de lourds droits de douane (plus de 100 % en Russie, 50 % en Allemagne). A l'étranger, on développe des vignobles, comme en Argentine. Et en Algérie, la production quadruple de 1878 à 1889. On acheta, pour alimenter le marché, des vins grecs, portugais, algériens et même, paraît-il, turcs (Bessière, BSH, 1991). Mais dans un premier temps, on eu recourt surtout à des vins espagnols.

Sète devint une des portes d'entrée des vins espagnols à destination de la région parisienne et du nord-est de la France. Ce trafic est facilité par le tarif consenti par la compagnie PLM : 28,50 F la tonne, contre 39,70 aux vins français. On fait valoir à Sète la concurrence de la ligne maritime Espagne-Gibraltar-Rouen (25 F la tonne). Mais le négoce sétois est impuissant face à l'adoption de tarifs douaniers protectionnistes réclamés par les députés des régions viticoles. Pourtant, en se tournant de plus en plus vers les vins d'Algérie, on peut tourner la loi protectionniste de 1895. Et les importations algériennes prennent un essor sans précédent quand, en 1899, est adopté un tarif douanier encore plus protectionniste.

De 65 000 hl de moyenne annuelle de 1873 à 1888, on passe à 649 000 hl de moyenne annuelle de 1899 à 1914. Et la compagnie du PLM accompagne le mouvement en accordant aux vins d'Algérie un tarif préférentiel. Les ventes de vin dans le nord-est de la France se stabilisent à un niveau élevé, conclut Jean Sagnes. Mais, souligne-t-il, c'est au détriment de la production languedocienne. Avant 1914, s'installe donc une situation qui durera jusqu'au début des années soixante : l'activité de Sète s'opposait à celle du Languedoc.

Cela ne favorisait pas le développement de la ville-port. Et puis, comme le soulignait le professeur Dermigny (Esquisse de l'histoire d'un port), le choix d'une quasi mono-activité n'était pas raisonnable. Mais Sète eut-elle vraiment le choix ?

Hervé Le Blanche

Aspirant Herber : la mort à Pékin.

De juin à août 1900, le siège du quartier des légations occidentales à Pékin est un épisode marquant de la révolte des Boxers prélude, malgré son échec, à d’immenses bouleversements dans la Chine d’avant 1914. L’aspirant Herber, comme les Français de Pékin, étaient les acteurs d’un des grands drames de l’Histoire.

Dans la capitale chinoise, après les massacres du mois de mai, les Européens se sont réfugiés dans les légations, vastes enclos ceints de murailles abritant hôtels, magasins, banques. 900 Européens et 3 000 chrétiens chinois sont défendus par 405 fusiliers alliés et 89 volontaires civils. À la légation de France, 45 marins sous le commandement du lieutenant de vaisseau d’Arcy et de l’aspirant Herber soutiennent le siège. Herber est un chef courageux, débrouillard qui mène à bien les brefs combats qui se succèdent : raid en ville pour sauver des chrétiens menacés, assaut des barricades des rues voisines, défense du mur d’enceinte. Le 27 juin 1900, la barricade de la rue de la douane, au sud de la représentation, doit être évacuée. Les Français refluent, menacés d’être enveloppés.

Herber monte sur le toit d’un pavillon pour diriger la manœuvre. Il est frappé d’une balle dans la tête. Quatre coolies et un prêtre l’enterrent provisoirement. Il n’entendra pas les canons des Japonais qui, après 55 jours de siège, délivrent les résidences. Ses funérailles officielles en Chine auront lieu le 22 juin 1902 en présence de sa famille, de M. Pichon ministre de France et de M. Rimbaud-Baille président de la Société de défense des intérêts de Cette.

Plus tard, il sera transféré à Sète, au cimetière marin, en présence de la famille, des camarades de promotion, d’amiraux et du représentant de l’Union coloniale française. On exalta son sacrifice. C’était alors « l’âge des empires ». La violence des Boxers était mise sur le compte de la nature particulière des « fils du ciel ». N’étaient-ils pas travaillés par une secte, « Le poing de la Concorde et de la Justice », qui, dans les transes et les cris, les persuadait de chasser les « diables d’Occident » et qu’ils étaient invulnérables ?

Arriération, superstition, bien sûr. Les étrangers, coupables de vie scandaleuse, étaient responsables des sécheresses, inondations, mortalités de l’année 1898. Télégraphe, chemin de fer, mines troublaient dragons et esprits. Mais le choc du monde moderne était difficile à supporter pour des Chinois subissant la domination des puissances. Les évêques en Chine avaient rang de hauts fonctionnaires et n’étaient pas justiciables des lois du pays. Les convertis étaient rétribués en riz. Les Européens et les Japonais abusaient de la Chine. Après les violences des Boxers, une expédition internationale rétablit l’ordre et imposa, par le Protocole de 1901, une indemnité de 450 millions de dollars (2 fois le revenu annuel de l’Etat chinois). La France en eut 16%, soit 256 millions de francs-or.

Alors, certes, l’aspirant Herber fait partie de l’histoire de Sète. Mais l’Histoire, c’est souvent « l’or et le sang », particulièrement Outre-mer.