Le Nid, c’est un court-métrage sans prétention, mais avec du souffle. Celui du vent qui traverse les quais de Sète, celui des doutes d’un ado de 17 ans, celui d’un retour aux racines. Réalisé par Flavio Mur, jeune autodidacte sétois de 21 ans, le film capte une adolescence banale mais précieuse, celle de son petit frère Lohan, de ses potes, et de tous ceux qui, à cet âge-là, regardent l’horizon depuis l'île Singulière sans trop savoir par où partir.

Pas de moyens. Pas d’équipe. Juste une caméra, un vieil objectif soviétique, une voix off et des images qui prennent leur temps. Le Nid parle doucement mais touche juste. Parce que tout est vrai.

Flavio a grandi et vécu à Sète, de la maternelle au lycée. Adolescent, il commence à filmer ses potes dans la rue « pour rigoler ». Puis vient la photo. Il shoote ses amis, des concerts, des ambiances. À la sortie du lycée, il part faire ses études à Montpellier, puis à Paris, termine sa licence d’Information-communication à la Sorbonne Nouvelle, enchaîne les petits boulots et les projets créatifs. Expos, shootings pour des friperies, scénographies pour Columbia… Flavio se cherche, explore, bricole, avance à l’instinct. Un pied dans l’art, un autre dans le réel. La débrouille comme moteur.

Mais l’hiver dernier (2024), après un an à Paris, quelque chose le tire à nouveau vers le sud. « Sète me manquait. Toute cette énergie. Le fait que tu connaisses tout le monde dans la rue. » Il revient passer trois semaines à Sète. C’est là que naît Le Nid.

Un retour aux racines

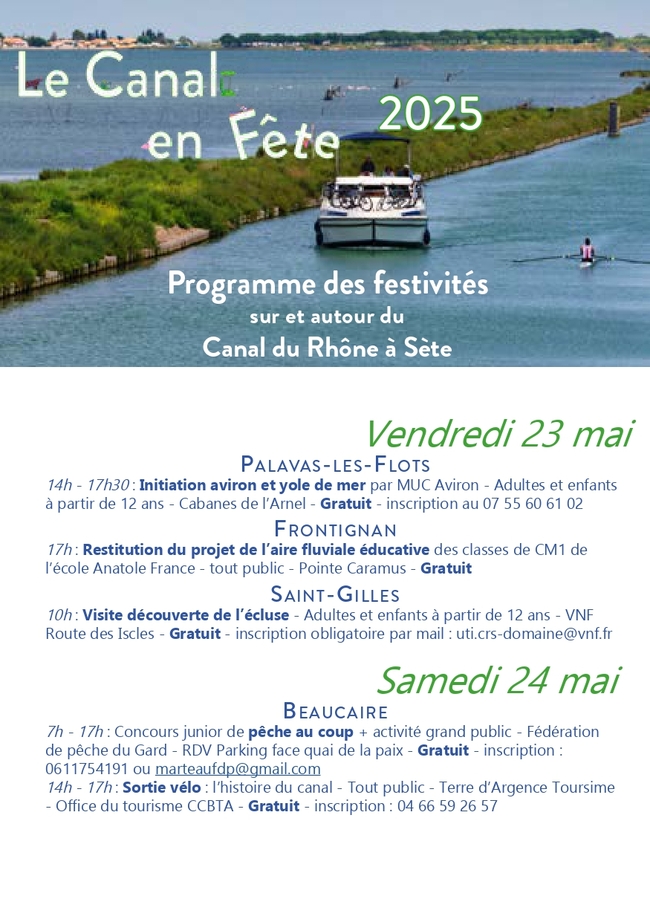

Sète, ce n'est pas juste un décor. C’est un personnage du film et un berceau. Flavio y a grandi et veut lui rendre hommage ; pas en cartes postales, mais en textures. Le port, les rochers du Môle, la Plagette, la Pointe Courte… Flavio filme le brut. L’industriel. Le cabossé. « Moi je trouve que les coins les plus industriels, les plus abîmés, ce sont les plus beaux à filmer. »

Il capte la beauté des choses simples, le sel des trottoirs, la mer comme horizon mais aussi comme frontière. Cette double sensation, il la connaît bien. « À Sète, tu vois toujours très loin, mais tu ne peux pas trop sortir. » Une liberté qui enferme. Un enfermement qui inspire.

Lohan et Louis de la Plagette

Lohan, 17 ans, est le fil conducteur du film. C’est le petit frère de Flavio. Il ne joue pas, il parle. Il dit ses doutes, ses envies, son lien à cette ville qui l’a vu naître. Il regarde la mer, il traîne avec ses potes, il ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Comme beaucoup. Et c’est justement ça que Flavio voulait raconter : l’ordinaire. « On montre toujours des gens avec des parcours extraordinaires. Moi j’avais envie de filmer quelqu’un de banal, qui doute. Parce que c’est ça, la vie. » Au côté de Lohan, une bande de vrais copains. Pas castés, pas coachés. Juste là, comme dans la vraie vie.

Au début du film, une silhouette plus âgée : c'est Louis de la Plagette, un papi croisé par hasard dans la rue, pour incarner l’autre bout de la vie. Lohan, 17 ans. Louis de la Plagette, peut-être 80. Deux âges, deux extrêmes, une même ville entre les deux. « J’ai jamais revu ce monsieur. Il a parlé, puis il est reparti. Mais il a donné quelque chose de fort au film. »

Le court métrage a demandé au total quatre jours de tournage, dont deux jours et demi avec son petit frère aux vacances de février. Puis Flavio est reparti à Paris, là où il vit maintenant. 5 mois après, son film est posté sur sa chaîne Youtube début mai 2025.

Filmer sans mode d'emploi

Pas d’école de ciné. Pas de matos de pro. Flavio filme avec ce qu’il a : un Sony A6000, un objectif argentique soviétique vieux de 50 ans, une bague d’adaptation. Pas de pellicule, mais un grain unique, une image pleine d’âme. « J’aime quand c’est pas trop net. Quand ça a du cachet. » Pour le montage, il a appris sur DaVinci Resolve, un logiciel qu’il découvrait à peine. Le son, lui, est signé Élian Laget, un ami du réalisateur passionné. "Il a tout mixé, bruité, peaufiné". Des Goélands jusqu'aux bruits de pas et du vent… tout a été travaillé au millimètre, même si ça ne s’entend pas, ça se ressent.

Inspiré par des courts métrages lifestyle comme ceux de Nowness, Flavio voulait faire un film contemplatif, lent, doux, mais chargé de vrai. Il le dit lui-même : il préfère faire simple et profond que complexe et creux. « Quand j’ai une idée qui me vient tout de suite, je me dis que c’est pas pour rien. » Pas de scénario écrit. Pas de dialogues figés. Il a laissé parler, laissé vivre. Le Nid, c’est une capsule de moments, de sensations. Un morceau de Sud, un morceau de jeunesse, un morceau de vérité.

Et maintenant ?

Le film a été envoyé à quelques festivals. Le rêve de Flavio, ce serait une projection au Théâtre de la Mer, chez lui. Boucler la boucle, là où tout a commencé. En attendant, il continue. Il shoote, il bosse, il imagine peut-être un nouveau projet, autour de la boxe cette fois. Mais pas de précipitation. Il savoure ce qu’il a fait. Il le partage.

Mais Le Nid reste un tournant. Une façon de poser les choses, de dire merci à sa ville, à son frère, à ses potes, à tous ceux qui doutent. « C’est un film pour ceux qui ne savent pas trop. Ceux qui avancent quand même. » Et ça, c’est précieux.

Juliette Amey

(Crédit photo Flavio Mur et phaara7)