L'obligation de formation s'applique à tout jeune à l'issue de sa scolarité obligatoire et ce jusqu'à 18 ans. Il s'agit de proposer des solutions de retour à l'école, d'accès à la qualification et à l'emploi.

Près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification et 60 000 mineurs ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Ils rencontrent de grandes difficultés pour s'insérer dans le marché du travail et sont les

premières victimes de la pauvreté.

Ainsi depuis la rentrée 2020, afin qu'aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi, l'obligation de se former est prolongée jusqu'à l'âge de 18 ans.

L’obligation de formation permet de repérer et d'amener vers un parcours d'accompagnement et de formation les jeunes en risque d'exclusion.

Est concerné tout mineur de 16 à 18 ans :

Les mineurs de 16 à 18 ans placés en centres éducatifs fermés (CEF) satisfont à l'obligation de formation au titre des programmes soutenus d'activités scolaires et professionnelles

Le dispositif concerne environ 60 000 jeunes entre 16 et 18 ans.

Deux outils sont dédiés aux jeunes ou aux familles qui souhaitent s'informer :

Au téléphone, les acteurs de l'orientation et de l'accompagnement, répondent en fonction de la région où habite le jeune, de manière à ce qu'il ait immédiatement en ligne un professionnel de sa région.

Éducation, formation, apprentissage, service public de l’emploi, Service civique…État, Régions et Départements, tous les acteurs concernés travaillent ensemble pour mettre en commun leurs solutions et assurer un suivi de qualité pour chaque jeune.

Les établissements d'enseignement du second degré collèges ou lycées public, privé ou agricole) et chaque centre de formation d'apprentis peuvent transmettre les coordonnées de leurs anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.

Il appartient à toute structure ayant repéré un jeune relevant de l'obligation de formation ou ayant accueilli un jeune se présentant spontanément de :

Les missions locales sont chargées d’assurer le respect de cette obligation de formation, en lien étroit avec les autres acteurs : établissements scolaires, centres d’informations et d’orientation, Pôle emploi, structures de raccrochage scolaire (micro-lycées), écoles de la 2e chance, etc.

Des partenaires s'impliquent partout en France :

Entretien, diagnostic de sa situation, bilan de compétences…Tous les outils sont mis au service du choix du jeune. Ces solutions s’appuient sur les secteurs porteurs. L’orientation proposée aux jeunes prend en compte les filières qui offrent des perspectives solides : écologique, numérique, sanitaire et sociale, par exemple.

L'entretien de situation permet de faire le point sur la situation du jeune et de l'orienter vers une structure pour la poursuite de son parcours.

À l'issue de l'entretien de situation, le conseiller doit proposer au jeune un diagnostic approfondi qui peut être complété d'un bilan de compétences.

Le conseiller ou le référent construit un parcours pouvant combiner plusieurs solutions avec le jeune et son représentant légal :

Le but est de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et/ou à un diplôme ou une certification.

L'offre de solutions de l'éducation nationale est proposée par les réseaux Foquale . Elle comprend :

La construction des parcours des jeunes peut s'appuyer sur les mesures du plan de relance #1 jeune, 1 solution. Ce plan met l'accent sur plusieurs dispositifs qui constituent autant de solutions pour les jeunes au titre de l'obligation de formation.

L'engagement de Service civique est encouragé afin d'offrir un temps de remobilisation à ces jeunes leur permettant d'envisager ensuite de rentrer en formation ou en emploi dans des conditions plus favorables. En complément, il pourrait être proposé aux jeunes de s'engager dans des actions de bénévolat en s'appuyant sur le tissu associatif local.

L'engagement au Service national universel peut être fortement conseillé aux jeunes mineurs qui ne sont ni en emploi ni en éducation ni en formation depuis plus longtemps.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

Si l'acteur désigné par la plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs ( PSAD ) pour contacter le jeune n'y parvient pas, son représentant légal sera contacté. En cas de tentatives répétées et infructueuses, la PSAD devra en informer la mission locale, chargée du contrôle du respect de l'obligation de formation.

Il y a manquement si :

Quelles sont les conséquences ?

En cas de persistance du défaut de respect de l'obligation de formation, le directeur ou la directrice de la mission locale saisit le président du conseil départemental et lui transmet le dossier individuel de suivi du jeune. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.

Le conseil départemental, selon son évaluation de la saisine, pourra mobiliser :

Afin de redresser durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est lancé par le gouvernement. Retrouvez toutes les actions relatives à ce Plan de relance dans le champ de l’éducation nationale.

Les nouvelles "cordées de la réussite" visent à être, de l'accompagnement à l'orientation, un réel levier d'égalité des chances.

Grâce au Plan de relance, le nombre d’élèves accompagnés sera plus que doublé pour atteindre un total de 200.000 élèves sur tout le territoire dès l’année scolaire 2020/2021.

Les nouvelles cordées de la réussite bénéficient d’une dotation de 10 M€ dans le cadre du Plan France relance du Gouverneme

Le but des Cordées de la réussite est de lutter contre l'autocensure des élèves par un accompagnement continu dès la classe de 4e, jusqu'au baccalauréat et au-delà.

Un établissement encordé et des établissements têtes de cordée mettent en place des actions pour donner à chaque élève les moyens de sa réussite dans l'élaboration de son projet d'orientation, quel que soit le parcours envisagé, poursuite d'études dans l'enseignement supérieur ou insertion professionnelle.Une "Cordée de la réussite" repose sur le partenariat entre :

Ce partenariat se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement mises en œuvre dans le collège ou le lycée "encordé" en faveur des élèves volontaires. Il ne se résume pas à une seule mise en relation entre un élève et un étudiant mais se concrétise par un programme d'accompagnement global conçu conjointement entre la tête de cordée et les établissements "encordés", avec le soutien des autorités académiques.

Le dispositif peut être mis en place dès la classe de 4e. Il concerne les collégiens et les lycéens. Il y a une continuité de suivi du collège au lycée. Sont prioritairement concernés par le dispositif :

Il n'y a pas de sélection parmi les élèves d'un établissement encordé. Tous ceux qui sont souhaitent bénéficier des cordées de la réussite le peuvent. Il n'est pas nécessaire d'avoir de très bons résultats scolaires. Les élèves qui manquent de confiance en eux et qui n'oseraient pas le faire de leur propre initiative, sont d'ailleurs encouragés à s'y engager par l'équipe pédagogique et éducative. Les élèves en situation de handicap sont également concernés par ce dispositif, qui est pleinement inclusif.

Afin de constituer le groupe d'élèves concernés, le chef d'établissement informe les familles.

Il met en avant la plus-value du dispositif pour l'élève en termes d'accompagnement à l'orientation et d'élaboration progressive de son parcours. En dialoguant avec les familles, les élèves et les équipes pédagogiques, il arrête fin septembre la liste des élèves volontaires. Le chef d'établissement est également garant du suivi des élèves bénéficiaires du dispositif.

Le saviez-vous ?

Chaque année une semaine nationale des Cordées de la réussite se déroule la troisième semaine de janvier.

Afin d’aider l’élève à construire son parcours de réussite du collège au lycée et du lycée vers la poursuite d’études de l’enseignement supérieur ou vers l’insertion professionnelle, l’équipe éducative s’appuie sur plusieurs actions. Celles-ci sont adaptées au degré de maturation du projet d’orientation de l’élève :

Les familles sont particulièrement associées au processus d'orientation des enfants.

Les élèves bénéficiaires des "cordées de la réussite" profitent ainsi :

Ces tutorats et parrainages sont permis par la mobilisation des associations complémentaires de l'Éducation nationale

Une "Cordée de la réussite" repose sur le partenariat entre :

Ce partenariat se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement mises en œuvre dans le collège ou le lycée "encordé" en faveur des élèves volontaires. Il ne se résume pas à une seule mise en relation entre un élève et un étudiant mais se concrétise par un programme d'accompagnement global conçu conjointement entre la tête de cordée et les établissements "encordés", avec le soutien des autorités académiques.

Comment encorder mon établissement ?

Un chef d'établissement ou un professeur qui souhaiterait faire adhérer son établissement à une cordée, pourra contacter le référent académique désigné par le recteur d'académie.

Pour en savoir plus, retrouvez toutes les ressources pour les établissements sur éduscol

Un engagement des étudiants au service des jeunes

Une Cordée de la réussite repose sur le partenariat entre, d'une part, une "tête de cordée" qui est un établissement d'enseignement supérieur (universités, grande école, école du service public) ou un lycée comportant une classe préparatoire au grandes écoles (CPGE) ou une section de techniciens supérieurs (STS) et, d'autre part, des établissements dits "encordés" : collèges et lycées de la voie générale, technologique ou professionnelle.

nt afin d'accompagner la montée en charge du dispositif.

Le but des Cordées de la réussite est de lutter contre l'autocensure des élèves par un accompagnement continu dès la classe de 4e, jusqu'au baccalauréat et au-delà.

Un établissement encordé et des établissements têtes de cordée mettent en place des actions pour donner à chaque élève les moyens de sa réussite dans l'élaboration de son projet d'orientation, quel que soit le parcours envisagé, poursuite d'études dans l'enseignement supérieur ou insertion professionnelle.Une "Cordée de la réussite" repose sur le partenariat entre :

Ce partenariat se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement mises en œuvre dans le collège ou le lycée "encordé" en faveur des élèves volontaires. Il ne se résume pas à une seule mise en relation entre un élève et un étudiant mais se concrétise par un programme d'accompagnement global conçu conjointement entre la tête de cordée et les établissements "encordés", avec le soutien des autorités académiques.

Le dispositif peut être mis en place dès la classe de 4e. Il concerne les collégiens et les lycéens. Il y a une continuité de suivi du collège au lycée. Sont prioritairement concernés par le dispositif :

Il n'y a pas de sélection parmi les élèves d'un établissement encordé. Tous ceux qui sont souhaitent bénéficier des cordées de la réussite le peuvent. Il n'est pas nécessaire d'avoir de très bons résultats scolaires. Les élèves qui manquent de confiance en eux et qui n'oseraient pas le faire de leur propre initiative, sont d'ailleurs encouragés à s'y engager par l'équipe pédagogique et éducative. Les élèves en situation de handicap sont également concernés par ce dispositif, qui est pleinement inclusif.

Afin de constituer le groupe d'élèves concernés, le chef d'établissement informe les familles.

Il met en avant la plus-value du dispositif pour l'élève en termes d'accompagnement à l'orientation et d'élaboration progressive de son parcours. En dialoguant avec les familles, les élèves et les équipes pédagogiques, il arrête fin septembre la liste des élèves volontaires. Le chef d'établissement est également garant du suivi des élèves bénéficiaires du dispositif.

Le saviez-vous ?

Chaque année une semaine nationale des Cordées de la réussite se déroule la troisième semaine de janvier.

Afin d’aider l’élève à construire son parcours de réussite du collège au lycée et du lycée vers la poursuite d’études de l’enseignement supérieur ou vers l’insertion professionnelle, l’équipe éducative s’appuie sur plusieurs actions. Celles-ci sont adaptées au degré de maturation du projet d’orientation de l’élève :

Les familles sont particulièrement associées au processus d'orientation des enfants.

Les élèves bénéficiaires des "cordées de la réussite" profitent ainsi :

Ces tutorats et parrainages sont permis par la mobilisation des associations complémentaires de l'Éducation nationale

Une "Cordée de la réussite" repose sur le partenariat entre :

Ce partenariat se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement mises en œuvre dans le collège ou le lycée "encordé" en faveur des élèves volontaires. Il ne se résume pas à une seule mise en relation entre un élève et un étudiant mais se concrétise par un programme d'accompagnement global conçu conjointement entre la tête de cordée et les établissements "encordés", avec le soutien des autorités académiques.

Comment encorder mon établissement ?

Un chef d'établissement ou un professeur qui souhaiterait faire adhérer son établissement à une cordée, pourra contacter le référent académique désigné par le recteur d'académie.

Pour en savoir plus, retrouvez toutes les ressources pour les établissements sur éduscol

Un engagement des étudiants au service des jeunes

Une Cordée de la réussite repose sur le partenariat entre, d'une part, une "tête de cordée" qui est un établissement d'enseignement supérieur (universités, grande école, école du service public) ou un lycée comportant une classe préparatoire au grandes écoles (CPGE) ou une section de techniciens supérieurs (STS) et, d'autre part, des établissements dits "encordés" : collèges et lycées de la voie générale, technologique ou professionnelle.

Rentrée du 26 avril et du 3 mai, protocole sanitaire strict, dépistage renforcé : tout ce qu'il faut savoir

Après le baccalauréat, les étudiants qui se destinent aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation s'inscrivent en licence. L'obtention de la licence (ou d'un diplôme équivalent), leur permet d'accéder au master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), au cours duquel se déroulent les concours de recrutement des enseignants. Pour devenir enseignant, des parcours en alternance sont possibles dès la 1ère année de licence.

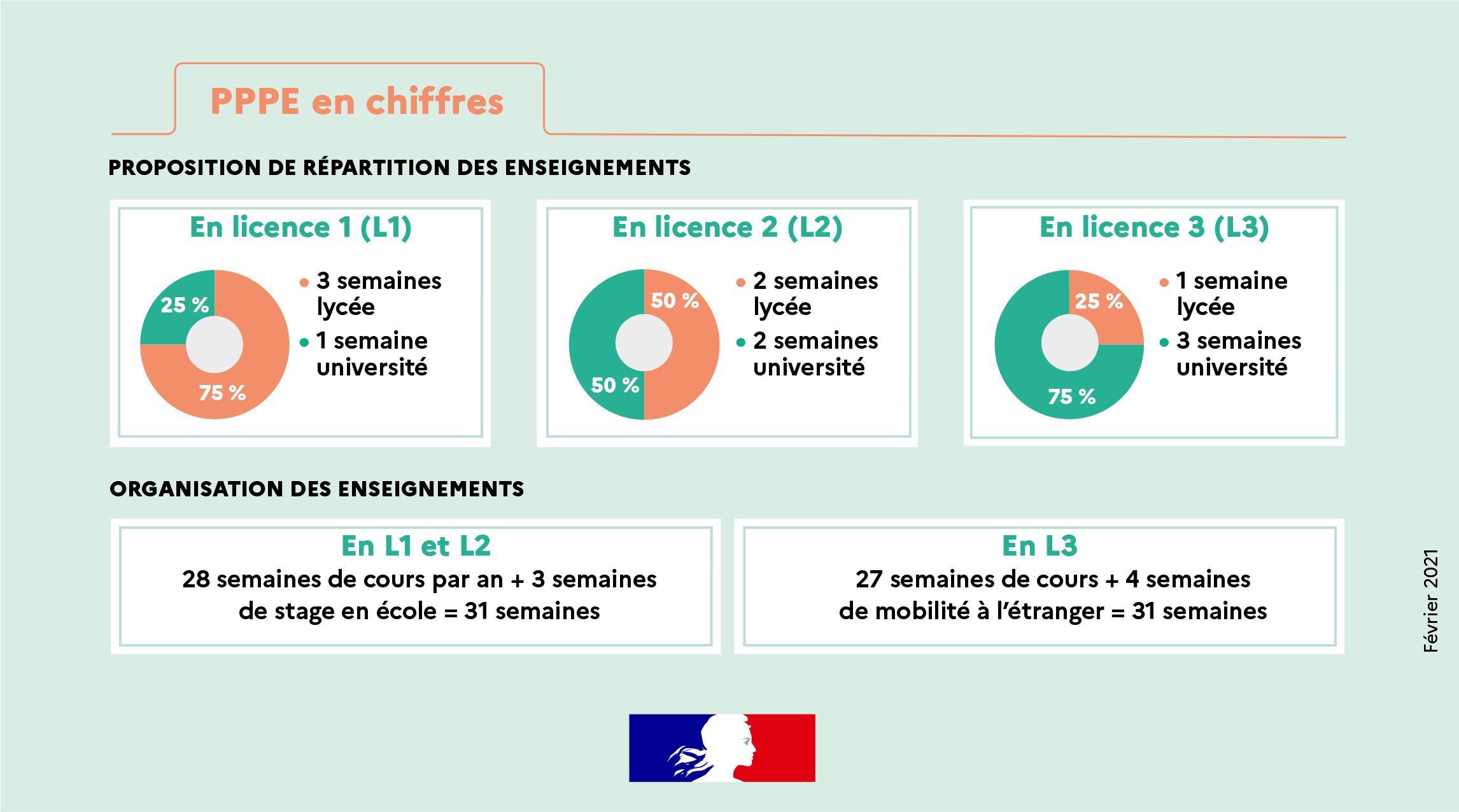

Le parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) est adossé à un parcours de licence généraliste. Il est dispensé en partie dans un lycée et en partie dans une université pendant les trois années de licence (L1, L2 et L3).

Ce parcours préparatoire au professorat des écoles permet de se préparer à devenir professeur des écoles avec :

Les étudiants, tout en obtenant un diplôme national de licence, bénéficient donc d’un enseignement spécifique de renforcement disciplinaire afin de mieux appréhender le professorat des écoles.

24 parcours préparatoires au professorat des écoles, couvrant 22 académies, sont expérimentés à compter de la rentrée 2021 pour des promotions de 30 à 40 étudiants pour chaque parcours. La grande diversité des parcours de licence auxquels sont adossés les PPPE (mathématiques, lettres, sciences de l’éducation, sciences, administration économique et sociale, STAPS, arts plastiques) témoigne de la large ouverture des voies d’accès au professorat des écoles.

Pour postuler, rendez-vous sur Parcoursup.

Téléchargez le dépliant d'information pour les élèves

Téléchargez le dépliant d'information pour les professeurs

Téléchargez l'affiche "Choisissez le nouveau parcours préparatoire au professorat des écoles"

Pour éviter de trop culpabiliser ou de s'inquiéter devant l'attirance naturelle des enfants et adolescents pour les écrans, faites-leur regarder quelques séries qui leur permettront d'apprendre à identifier les comportements responsables, garants d’une navigation sécurisée.

Pixabay

Pour les enfants, #Danslatoile est une série de courts films d'animation à destination des enfants pour leur faire découvrir de manière pédagogique et ludique l'univers d'Internet, ses usages et ses écueils.

Pour les adolescents ou préadolescents, deux séries de courts films d'animation (25 et 15 épisodes) pour appréhender des notions essentielles de l'univers des médias et de nos environnements numériques : Les clés des médias & les clés du numérique.

Pour des adolescents un peu plus âgés, on pourra recommander la série de courtes vidéos "Ma vie de profil", dans laquelle de jeunes artistes et YouTubeurs / YouTubeuses acceptent de voir leur présence en ligne être passée au peigne fin, ce qui permet de détecter quelques failles... et de donner de judicieux conseils en matière de protection de ses informations personnelles et de sa vie privée sur Internet...

Ou encore #Mytho, une chaine YouTube où deux jeunes enquêteurs démontent de manière ludique des infox et donnent des astuces et conseils pour ne pas se faire avoir.

La CGEAC (Convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle), signée en avril 2019 par la ville, les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, peut se targuer d’un bilan annuel positif. Cette convention, visant à développer l’éveil à l’art dès le plus jeune âge, a donné lieu à de nombreuses actions d’éducation artistique au cours de l’année 2020.

Les projets programmés ont dû s’adapter à la situation sanitaire, et certains, initiés en 2020 sont encore en cours. C’est le cas de « Couleurs sétoises » à l’école Paul Bert qui se finalise actuellement. Les enfants ont été invités à découvrir différentes pratiques, telles la peinture et la chorégraphie. Sous la conduite de Claire Giordano, ils ont réalisé une fresque en s’inspirant de « la Danse du soleil », l’œuvre d’André Cervera accrochée durant l’année dans l’école. La chorégraphe Germana Civera, de la Compagnie Inesperada, s’est également inspirée de ce tableau pour créer une chorégraphie. La fresque sera inaugurée au mois de mars.

En 2021, le programme de la CGEAC continuera d’être florissant, avec pas moins de 28 projets prévus durant les temps extrascolaires et périscolaires. Cela représente environ 20 000 jeunes participants sur le territoire du bassin de Thau, dont environ 30 % sont situés dans les quartiers prioritaires de la ville. Les thématiques seront déclinées autour du chant, de la musique, de la photographie, du théâtre, des arts plastiques, de la danse et du cirque.

Pixabay

En raison de l'évolution de la circulation du coronavirus et de l'apparition de variants plus contagieux, les règles concernant l'isolement des cas contact dans une classe évoluent. Désormais, les classes de maternelle fermeront pendant une semaine si un élève est positif. Dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, où le port du masque est obligatoire pour tout le monde, la classe est fermée lorsque 3 cas de Covid-19 sont confirmés. S'il s'agit d'un test positif dû à un nouveau variant, un seul cas suffira désormais à fermer la classe quel que soit le niveau.

Dans sa mise à jour du 1er février 2021, la foire aux questions proposée par l'Éducation nationale précise de nouvelles mesures relatives à l'identification des cas contacts et à la fermeture des classes.

L'apparition d'un cas confirmé parmi les enseignants, dès lors qu'il porte un masque grand public de catégorie 1 (tels que ceux fournis par le ministère de l'Éducation nationale), n'implique pas que les élèves de la classe soient considérés comme contacts à risque. De même, l'apparition d'un cas confirmé parmi les élèves n'implique pas que les personnels soient identifiés comme contacts à risque. Ils ne sont donc pas invités à s'isoler.

En revanche, l'apparition d'un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la classe soient identifiés comme contacts à risque et s'isolent pendant sept jours chez eux. La classe doit donc être fermée pendant cette période.

Dans le cas où trois élèves d'une même classe (de fratries différentes) sont positifs au Covid-19, alors les personnels de la classe doivent également être considérés comme contacts à risque.

Le port du masque grand public de catégorie 1 étant obligatoire tant pour les personnels que pour les élèves dans tous les espaces et en particulier dans les salles de classe, l'apparition d'un cas confirmé parmi les enseignants ou les élèves n'implique pas automatiquement de contacts à risque dans la classe. Les autres élèves de la classe ne sont pas considérés comme cas contacts.

Toutefois, dans le cas où 3 élèves d'une même classe (de fratries différentes) sont positifs au Covid-19, alors les élèves et les personnels de la classe doivent être considérés comme contacts à risque et la classe fermée.

Attention : De la maternelle au lycée, sur signalement de l'ARS, l'apparition d'un seul cas confirmé d'un des variants parmi les personnels ou les élèves, implique la fermeture de la classe concernée.

Par le Ministère de l'Education Nationale

Mars 2020 - mars 2021 : un an de continuité pédagogique et de gestion de la crise sanitaire dans les écoles et les établissements

La crise sanitaire connue par la France et par le monde depuis mars 2020, a provoqué une mobilisation sans précédent de l’ensemble de la communauté éducative. Retrouvez l’ensemble des initiatives ministérielles et locales mises en place pour assurer à tous les élèves une poursuite de leurs apprentissages, puis un retour dans les écoles et les établissements en toute sécurité.

La crise sanitaire connue par la France et par le monde depuis mars 2020, a provoqué une mobilisation sans précédent de l’ensemble de la communauté éducative. Retrouvez l’ensemble des initiatives ministérielles et locales mises en place pour assurer à tous les élèves une poursuite de leurs apprentissages, puis un retour dans les écoles et les établissements en toute sécurité. Ce retour sur l'année passée de mars 2020 à mars 2021 permet de mesurer toute la gratitude que nous devons à l’ensemble des acteurs de l’éducation qui, malgré les difficultés, ont toujours gardé pour objectif de garantir à tous la continuité pédagogique.

Afin de permettre aux professeurs d’assurer la continuité pédagogique, de nombreuses ressources ont été mises à disposition sur le site "éduscol" qui comporte une trentaine de pages en lien avec la continuité pédagogique comme par exemple : des conseils aux professeurs et des sélections de ressources académiques pour le premier degré et pour la plupart des disciplines du second degré, un accès aux services numériques du CNED, etc.

Depuis la rentrée scolaire 2020, le cadre réglementaire national et des fiches sont disponibles avec pour objectif de faciliter la mise en place de la continuité pédagogique.

La fréquence de consultation des pages "éduscol" constitue en ce sens un indicateur intéressant de la nécessaire modification des pratiques pédagogiques pour faire face à un contexte sanitaire inédit et une expérience de classe sans précédent : la page dédiée à la continuité pédagogique a été consultée plus de 300 000 fois depuis la rentrée scolaire 2020 et les pages dédiées aux ressources par disciplines ont été visitées plus de 100 000 fois.

Des services numériques soutiennent les pratiques pédagogiques des professeurs depuis mars 2020, dès le début de la crise.

Il s’agit des services offerts, depuis longtemps pour certains, par les environnements numériques de travail (ENT) et des services numériques proposés par le CNED :

Les indicateurs relatifs aux services numériques du CNED ou aux ENT témoignent de pratiques moins intenses que pendant le confinement, notamment par rapport au pic de fin mars 2020.

Cependant, dans le cas des ENT il est possible de comparer sur un temps plus long les pratiques des élèves, des professeurs et des parents. Les indicateurs d’utilisation montrent en effet une progression forte par rapport à l’année précédente. Depuis le premier confinement, les pratiques pédagogiques sont sans doute modifiées, enrichies, avec une intégration accrue des ressources et des services numériques.